Das Schweizer Dub-Quartett um Bassist Marcel Stalder hat uns schon so manch schönes Dub-Album zu Gehör gebracht, immer geprägt von einem typischen, handgespielten, „rohen“, mit rockigen Gitarren-Riffs garnierten Dub-Sound. Nun ergab sich für die Schweizer erstmals die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit dem Münchner Meistermischer Umberto Echo, der die Band in sein Studio holte und gleich ein ganzes Album aufnahm, das durch unglaubliche Konzentration und Intensität besticht: „Too Big To Fail“ (Echo Beach). Es klingt, als wäre es aus einer außerordentlich geglückten Jam-Session hervor gegangen, bei der die Band sich nach stundenlangem Spiel irgendwo im transzendenten Raum des puren Klanges wiedergefunden hätte. Mir fällt dazu der Begriff „Psychedelisch“ ein, der im Reggae nicht allzu oft verwendet wird. Hier könnte er passen, denn wer sich auf diese Musik einlässt, der läuft Gefahr, die Grenze zwischen sich selbst, als hörendem Subjekt, und der realen Außenwelt aus dem Blick zu verlieren. Alles wird zum akustischen Raum, einer Virtualität, die das komplette Bewusstsein umfängt. Ein faszinierender Trip mit der alleinigen Droge Musik. Umberto Echo lässt übrigens die Finger von allzu offensichtlichen Effekten. Eigentlich klingt das ganze Album wie ein Live-Konzert, bei dem Echo lediglich geschickt den Hall verteilt und ansonsten für perfekten Sound sorgt. Deshalb funktioniert hier auch der Flow so gut. Keine selbstverliebten Effekt-Spielereien, keine Selbstverwirklichung des Dub-Meisters, keine intellektuellen Experimente. Keep it simple and straight. Einzig der Titel-Track „Too Big To Fail“ ist so etwas wie ein Manifest des effektvolleren Dub geworden. Doch selbst wenn Umberto Echo mal energischer an den Reglern dreht, wird er Flow nie gebrochen. Von mir aus, könnte er ewig fließen.

Autor: René Wynands

Wenn es einen Namen im Reggae-Biz gibt, der wie kein anderer für puren Eklektizismus steht, dann ist es der von Prince Fatty. Der Mann plündert schamlos die lange, glorreiche Geschichte des Genres und bastelt aus dem Diebesgut schlimme Homunculi, die jedem ernsthaften Reggae-Puristen kalte Schauer über den Rücken jagen. Doch all jene Reggae-Liebhaber, die in der Lage sind, zu ihrer Lieblingsmusik eine kleine, zart subversive und ironische Distanz zu wahren, können nicht anders, als die Musik Fatties mit einem breiten Grinsen im Gesicht lustvoll zu goutieren. Ich gehöre zu dieser Kategorie und ich bekenne mich dazu: Prince Fatty ist mein Held! Nach seinen beiden Dub-Alben „Survival Of The Fattest“ und „Supersize“, seinen Produktionen für Lilly Allen, Holly Cook und Little Roy, hat er mich mit seinem neuen Werk nun vollends zum loyalen Soldier of Fatty‘s Army gemacht: „Return Of Gringo“ ist eine aberwitzige Mischung aus Surf-Gitarren, Ska, Spaghetti-Western-Soundtrack und (gelegentlich) russischen Weisen. Versuchen wir in unserem, ohnehin von einer absurd-chaotischen Welt malträtierten Gehirn die Vorstellung einer Jam-Session zu evozieren, bei der Dick Dale, die Skatalites, Ennio Morricone und Alessandro Alessandroni (jener Gitarrist und Sänger, dessen Pfeifen in unzähligen Italo-Western zu hören ist) einvernehmlich im Studio beisammen sitzen und jeder von ihnen sein Ding durchzieht (seid ihr noch bei mir?), während Mike „Prince Fatty“ Pelanconi und sein Kompagnon Nick „Mutant Hifi“ Colowe mit einem wahnsinnigen Grinsen auf den Lippen den „Record“-Knopf drücken. Wer sich das halbwegs vorstellen kann, ist reif, sich das Album ohne die Gefahr eines (zusätzlichen) Hirnschadens anzuhören.

Doch Spaß beiseite. Wollen wir mal ernst sein, jetzt. Ehrlich: Bei iTunes wird das Album tatsächlich als „Original Soundtrack“ angeboten. Offensichtlich hält die Software es für den (Morricone-)Soundtrack des Films „The Return Of Ringo“ von 1965 mit Giuliano Gemma in der Hauptrolle. Da sollten die Apple-Server in Cupertino aber noch mal genau hinhören: Zu so einem Stuss hätte sich der alt ehrwürdige Signor Morricone niemals herab gelassen! Pelanconi & Colowe aber schon. Letzterer (übrigens Adrian Sherwoods rechte Hand und Co-Produzent von Asian Dub Foundation, Dub Syndicate, African Head Charge und Little Axe) spielt hier Gitarre, Glockenspiel, Bass, Keyboard und Melodika, während ersterer den ganzen Kram kräftig durchmixt. Nicht zu vergessen die tapfere Horn-Section und der schwitzende Drummer, der versucht mit seinem sperrigen Instrument Schritt zu halten. Und natürlich Alessandro Alessandroni, der als Gastmusiker tatsächlich mit von der Partie ist. Jemand sollte den Film drehen, dessen genialer Soundtrack hier zu hören ist!

Sly & Robbie: Blackwood Dub

Es ist kaum zu glauben: Sly & Robbie, die Uhrheber von schätzungsweise 100.000 Reggae-Backings, haben soeben ein frisch produziertes Dub-Album vorgelegt. Ich kann mich nicht erinnern, wann dies zuletzt geschehen ist – es muss über zwanzig Jahre her sein. Beim Auspacken zittern mir die Finger und meine Gedanken schweifen zurück in die 1980er Jahre, als ich wie ein Besessener Dub-Alben der beiden kaufte. Bei ihrem damaligen Output war das eine Leidenschaft, die vom Taschengeld nicht viel übrig ließ: „Disco Dub“, „A Dub Experience“, „Gamblers Choice“ und dann noch die ganzen 70ties Dub-Alben der Revolutionaries wie „Black Ash Dub“, „Goldmine Dub“, „Outlaw Dub“ etc., die es nachzuholen galt. Doch seit jener Zeit passierte nicht mehr viel. Dub war – zumindest in Jamaika – tot, und die Rhythm-Twins wandten sich anderen Projekten zu. Doch nun liegt das glorreiche neue Werk vor: „Blackwood Dub“ (Groove Attack) und meine Erwartungshaltung ist gewaltig. Produziert wurde es nicht von Sly & Robbie, sondern von einem Mann namens Alberto „Burur“ Blackwood, den ich nur von einem einzigen anderen Album her kenne, nämlich „I-Grade“ von Chezidek, das 2009 erschienen ist und neben der Vocal-CD auch eine hervorragende Dub-CD enthielt. Auch diese Rhythms wurden bereits von Sly & Robbie eingespielt. Offensichtlich besteht hier eine bewährte Partnerschaft zwischen Blackwood und den beiden Musikern. „Blackwood Dub“ wurde im Harry J- und im Mixing Lab Studio aufgenommen und alte Taxi-Gang-Recken wie Mikey Chung, Dalton Brownie, Daryl Thompson, Robbie Lyn, Sticky Thompson und Skully waren mit von der Partie. Mit anderen Worten: Die Voraussetzungen für ein superbes, weltbewegendes, schlichtweg grandioses Dub-Album sind gegeben. Doch ist „Blackwood Dub“ das auch geworden? Können die 10 Tracks die Erwartungen erfüllen? Oder müssen sie zwangsläufig enttäuschen? Die klare Antwort lautet: beides! Die Rhythms sind zweifellos perfekt eingespielt, supertight, präzise, klar und crisp. Außerdem sind sie wunderbar komponiert. Statt dem klassischen One-Drop-Schema zu folgen, bestehen sie aus einer interessanten Polirhythmik pluckernder Beats, kunstvoll verwoben, komplex und doch einfach – ein typisches Markenzeichen jüngerer Produktionen von Syl Dunbar. Doch neben diesen – nennen wir sie mal – „progressiven Beats“ gibt es auch „retrospektive“ Tracks, die exakt den Sound der 1980er-Jahre kopieren, so wie er z. B. auf „Disco Dub“ zu hören war. Selbst die damals für Sly & Robbie so typischen Wah-Wah-Sounds sind hier reanimiert worden. Das ist wirklich klasse. Trotzdem versetzt mich das Album bei weitem nicht in die Aufregung, die mich früher ergriff, wenn ich ein neues Werk der Twins auf den Plattenspieler legte. So spannend, interessant und handwerklich perfekt die Blackwood Dubs auch sein mögen, irgendwie bleibt der über die Ohren wahrgenommene, akustische Reiz in meinem Kopf hängen. Es gelingt ihm nicht zu Herz und Bauch vorzudringen. Das Phänomen ist vergleichbar mit einem Gourmet-Essen, bei dem man ein raffiniertes Schäumchen an einer spektakulären Essenz vorgesetzt bekommt, während das Herz nach einem einfachen, dampfenden Teller Pasta verlangt. Nichts hätte ich lieber getan, als mir „Blackwood Dub“ so richtig schmecken zu lassen. Aber leider muss ich heute hungrig ins Bett.

Dubcall: Desolation

Immer, wenn ich eine Reihe besprechenswerter Dub-Releases gesammelt habe und mich ans Schreiben mache, ist ein Album dabei, das mir besonders ans Herz gewachsen ist, obwohl es weder innovativ, noch spektakulär, noch sonstwie einen Grund böte, um es besonders heraus zu stellen. So ein Album ist „Desolation“ (Eigenvertrieb) von der schwedischen Combo Dubcall. Es ist … tja, irgendwie richtig gut. Aber warum? Vielleicht, weil es ganz klassisch ist, handgespielt klingt und schöne Melodika-Melodien zu bieten hat? Vielleicht, weil die Dubs auf guten Basslines fußen und der Mix interessant ist? Vielleicht, weil die Musiker ihr Handwerk perfekt verstehen, nette Arrangements und einen sauberen Sound abgeliefert haben? Vielleicht sind es aber auch die langen Winternächte Schwedens, die hier Einfluss auf den Sound nahmen. Denn während draußen, in der dunklen Kälte Trostlosigkeit und Verzweiflung (Desolation!) herrschen, bietet der Dub-Sound hier im Studio Geborgenheit und Wärme. Statt sich den Widrigkeiten der äußeren Welt zu stellen, können wir hier drinnen entspannen, uns gut fühlen und den Bass unsere Seelen massieren lassen. Klingt esoterisch? Ich weiß, aber irgendwie macht der Sound glücklich. So entspannt und zufrieden muss man erst einmal draufkommen, in unserem hektischen Babylon-Kapitalismus. Hier bietet sich eine kleine, akustische Oase, um wieder zur Besinnung zu kommen. Man muss diesen Schweden einfach zuhören.

Kanka: Dub Communication

Dass Dub auch ganz einfach geht, beweist uns erneut der Franzose Kanka, diesmal mit seinem neuen Album „Dub Communications“ (Hammerbass). Das ist wirklich brutaler Steppers Dub in bester UK-Manier: heavy, heavy, heavy! Aber manchmal ist man in der Stimmung, wo man so etwas braucht. Bei mir ist das spät abends im Büro, wenn ich dem Flow kreativer Arbeit erlegen bin. Dann brauche ich keine Hör-Experimente, sondern eine Musik, die mich voran treibt, den Flow beflügelt, statt ihn zu hinterfragen. Kanka liefert den perfekte Soundtrack dafür: einfach, treibend, allumfassend. Die Bassdrum stampft durch den Viervierteltakt, die Sirene heult wie am Spieß und der Bass – ja der Bass ist so was von heavy, dass der Kitt aus den Fenstern bröckelt. Warum das Album „Dub Communication“ heißt, ist mir ein Rätsel, denn mit Kommunikation hat die Musik kaum etwas zu tun. Der passendere Titel wäre gewesen „Ad Nauseum“ (bis zur Bewusstlosigkeit).

Dial M For Murder – In Dub Style

Als ich in den frühen 1980er Jahren anfing, mich für Dub zu interessieren, war es genau diese Musik, die auf meinem Plattenteller landete: saubere, technisch perfekte Channel One-Produktionen der Revolutionaries mit Sly & Robbie an Drum & Bass. Das verdarb mich für alle Zeiten, denn hinter diese Perfektion konnte und wollte ich nicht zurück fallen. Deshalb haben mich die – und seien sie noch so genial – Tubby-Produktionen früherer Jahre nie richtig begeistern können. Alles, was an Dub aus dem Studio der Hookims kam, war mir heilig. Das Album „ Dial M For Murder – In Dub Style“ (Pressure Sounds) ging damals zwar unbemerkt an mir vorbei (vielleicht war der Zeitpunkt seiner Veröffentlichung, 1980, doch etwas zu früh), der Sound jedoch ist mir bestens vertraut und weckt schönste Erinnerungen. Aufgenommen wurde das Album 1979/1980 vom Recording Engineer Bunny Tom Tom und dem Produzenten Phil Pratt. Neben Sly & Robbie sind Rad Brian an der Gitarre, Bobby Kalphat und Ansell Collins an Keyboard und Klavier sowie Tommy McCook & Herman Marquis als Bläser-Sektion zu hören. Es gibt nur ganz selten Gesangsfragmente, weshalb es schwer fällt, die Originalaufnahmen zu identifizieren. Bei den vier Bonus-Tracks sieht es da schon anders aus. Hier sind unverkennbar Big Youth mit „Keep Your Dread“, I-Roy mit „My Food Is Ration“, Roman Steward mit „Fire At My Heel“ sowie Ken Boothe mit „Who Gets Your Love“ auszumachen. Natürlich war „Dial M …“, wie alle Rereleases von Pressure Sounds, als Vinyl-Scheibe äußerst rar und begehrt. Nun ist es als MP3-Download zu haben – und dadurch kein bisschen schlechter.

Method Of Defiance: Dub Arcanum Arcandrum

Okay, hier haben wir es mit einer etwas komplizierteren Angelegenheit zu tun. Im Mittelpunkt steht Bill Laswell. 2007 gründete er das Projekt „Methods Of Defiance“ (MOD), in dessen Rahmen er mit wechselnden Musikern mehrere Alben aufnahm. Im Oktober 2010 erschien (von mir gänzlich unbemerkt) das Album „Jahbulon“, eine Mischung aus Rock, Elektronik, Dub und Reggae mit dem aus „Word Sound“-Zeiten bekannten Vokalisten Dr. Israel. Einen Monat später veröffentlichte Laswell das Album „Incunabula“, das Jazz-Musiker wie Toshinori Kondo und Herbie Hancock mit Dub zusammen brachte. Nun liegt das Album „Dub Arcanum Arcandrum“ (M.O.D.-Technologies) vor – ein Remix der beiden erstgenannten. Alles klar? Gut. Logisch, dass wir es hier mit keinem gewöhnlichen Dub-Album zu tun haben, sondern eher mit einem Experiment, dessen Ausgang noch ungeklärt ist. Als Remixer hat Laswell jedenfalls zwei Überraschungsgäste rekrutiert: Scientist, der gleich zwei Stücke verdubben durfte (ein Stück sogar in zwei Versionen) und Mad Professor, der sich einen einzigen Track vorknöpfte. Der Rest der 12 Tracks wurde von Laswell himself, MRC Riddims, Dr. Israel und Perdurabo 6 durch den Dub-Wolf gedreht. Man mag es kaum glauben, aber das Ganze klingt ziemlich deutlich nach Reggae und ist in diesem Sinne echter, wahrhafter Dub, oft mit schönen, definierten Basslines und prägnanten Off-Beats. Wer hätte das erwartet? Die Tracks der beiden Promi-Remixer sind gut, stechen aber nicht besonders hervor – obwohl sich der Mad Professor schon ein seltsames Stück ausgewählt hat, das streckenweise ziemlich an seinen Massive-Attack-Remix erinnert. Insgesamt also ein interessantes Dub-Album, das mit Überraschungen nicht geizt und trotzdem mit einem Fuß stets auf bekanntem Terrain bleibt. So soll es sein.

Roommate Studio: Dub Transmissions

Der Name „Roommate“ war mir gänzlich unbekannt – bis ich das Album „Studio Dub Transmissions“ (Avocaudio) entdeckte und sofort davon hingerissen war. Ich glaube, um etwas zu mögen, bedarf es stets eines ausgewogenen Verhältnisses von Bekanntem und Neuem. Überwiegt das Bekannte, so wird es schnell langweilig, überwiegt hingegen das Neue, so erscheint es zuweilen unzugänglich. Was als bekannt und was als neu gelten darf, ist von der persönlichen Erfahrung abhängig. In meinem Fall trifft Roommate das perfekte Verhältnis. Seine Musik liegt genau am Treffpunkt von klassischem Reggae-Dub und Dubstep, so dass sich hier Altbekanntes und Vertrautes wunderbar mit neuen Einflüssen mischt. Jedes Genre für sich genommen wäre vielleicht nicht der Rede wert, aber die so perfekt ausgeklügelte Mischung der beiden ist hoch interessant. Wobei zu erwähnen ist, dass die Qualität des Albums nicht lediglich aus der (sehr nahe liegenden und trotzdem bisher kaum umgesetzten) Idee entspringt, Dub und Dubstep zu mischen. Die Qualität liegt vielmehr auch in der handwerklichen Meisterschaft, dies so überzeugend zu tun. Bei Justin McCauley (aka Roommate) handelt es sich nämlich ganz offensichtlich nicht um ein Dubstep-Kid mit Computerkenntnissen, das sich ein paar Tubby-Alben heruntergeladen hat. Im Gegenteil: den „Studio Dub Transmissions“ ist in jedem Beat anzuhören, dass ihr Schöpfer über eine fundamentale Reggae-Ausbildung verfügt und ein phänomenales Gespür für Sound und Timing besitzt. Dub-Puristen sei also die Sorge genommen, es hier mit stupidem Dubstep-Gewummere zu tun zu bekommen. Weder dies noch altgedienten UK-Steppers gibt es hier zu hören. Die „Studio Dub Transmissions“ sind in jeder Hinsicht frisch und innovativ, stecken voller Ideen, ohne experimentell, verkopft oder abgehoben zu sein. Es ist Musik für Bauch und Kopf gleichermaßen (wobei ein wacher Geist einem zugekifften vorzuziehen ist). Musik, die Dub-Hörgewohnheiten geschickt bedient, nur um sie zugleich sanft herauszufordern. Das Ergebnis ist ein innovatives, schönes Album, das man immer dann auflegt, wenn es um mehr als bloße Hintergrundbeschallung des Alltags geht.

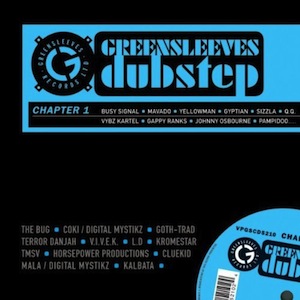

Auch andere Reggae-Protagonisten scheint es zu wurmen, am Erfolg des Dubstep nicht richtig teilzuhaben. Daher dachte man sich bei Greensleeves (bzw. VP), man könne doch das wiederholen, was sich früher schon bei Jungle bewährt hat: Reggae-Tunes einfach mal im angesagten Stil remixen lassen. Und schon finden sich Busy Signal, Ding Dong, Mavado, Vybz Kartel, aber auch Veteranen wie Yellowman, Admiral Baily oder Barrington Levy im falschen Kontext wieder. Was Roommate bravourös meistert (s. o.), nämlich Reggae und Dubstep kongenial zu verbinden, wirkt auf dem Greensleevs-Sampler schematisch, lieblos und unpassend. Letztlich haben wir es hier mit reinen Dubstep-Produktionen zu tun, die meist lediglich Fragmente der originalen Reggae-Vocals als Dekoration benutzen. Heraus kommt also die Kombination eines sterilen Bass-Wummer-Beats mit, zu hektischem Staccato zerschnippelten, Dancehall-Vocals. Nicht wirklich spannend. Allerdings gibt es Ausnahmen: Die Uptempo-Dubstep-Interpretation Yellowmans „ Zungguzungguguzungguzeng“ aus dem Studio der Housepower Productions ist schon reichlich abgefahren, während der V.I.V.E.K.-Remix von Johnny Osbournes „Fally Ranking“ vertraut dubbig klingt. Aber damit rettet man nicht ein ganzes Album. Während Roommate das Beste beider Welten zu etwas Neuem zusammen fügte, hat Greensleeves ein Hybrid geschaffen, in dem die Bestandteile der Genres unvermittelt nebeneinender stehen bleiben. Das wird voraussichtlich weder Freunde des Reggae noch Dubstep-Fans überzeugen können.

Mad Professor: The Roots Of Dubstep

Auch der Mad Professor hat etwas zum Thema Dubstep zu sagen: „The Roots Of Dubstep“ (Ariwa) heißt sein neues Album. Mich erinnert der Titel frappierend an die „Bruce Lee“-Filme, die früher im Bahnhofskino liefen, mit Bruce Lee aber so viel zu tun hatten wie Dub mit deutschen Wanderliedern. Denn was der verrückte Professor hier präsentiert, ist 100% Reggae-Dub und 0% Dubstep. Schon klar, was Neil Fraser den Lononder Dubstep-Kids mit diesem Titel auf den Weg geben will: „Hey, ihr unwissenden Dubstep-Junkies, ihr Verehrer eines zu unrecht erfolgreichen Wummer-Sounds, der die Bezeichnung „Musik“ nicht verdient. Ihr haltet euren Krach für cool und innovativ, während Reggae für euch die Musik von vorgestern ist, die eure total uncoolen Eltern gut finden. Wisst ihr eigentlich, wo euer „Dubstep“ her kommt? Wisst ihr, dass euer „Dubstep“ nicht denkbar wäre, ohne die Musik, die früher, hier im UK, einmal sehr cool war? Dass euer „Dubstep“ – mit anderen Worten – eine degenerierte Abspaltung von einer wahren, guten und schönen Musik ist, die sich Dub nennt? Hört her, das hier ist die Wurzel von „Dubstep“!“ Recht hat der Mann, aber er erliegt einer Illusion, wenn er glaubt, dass jene Dubstep-Kids nur einmal Dub zu hören bräuchten, um solchermaßen erleuchtet dem Dubstep abzuschwören und fortan ihr Taschengeld in den Ariwa-Back-Katalog zu investieren. Es frustriert zweifelsohne zu sehen, dass sich Dubstep ordentlich verkauft, während die eigene Musik keine Abnehmer mehr findet und ein Reggae-Dealer nach dem anderen die Tore schließt. Aber diese ungerechte Welt bekehrt man nicht, indem man unverändert das tut, was man schon immer tat. Hier bräuchte es neue Ideen, neue Konzepte, mehr Kreativität. Etikettenschwindel ist sicher keine Lösung (auch wenn das Album – unter uns gesagt – als klassisches Dub-Album, gar nicht so schlecht ist).