Ein Dub-Album aus Amerika! Wer es nicht weiß, erkennt es sofort am Sound: fette Beats sind Sache der Amerikaner nicht. Trocken und gut abgehangen müssen die Rhythms klingen, handgespielt und ein bisschen wie Rock ,n‘ Roll. Das Luste Kings-Produktionsteam aus Kalifornien mach da keine Ausnahme. Seit 1995 produzieren Andrew Bain und Corrin Haskel Reggae nach diesem Muster und lassen ihre Riddims mit Vorliebe von unbekannten jamaikanischen Artists voicen. In 15 Jahren ist natürlich eine schöne Rhythm-Sammlung entstanden, aus der nun 11 Tunes in den Genuss eines Dub-Treatments gekommen und auf das Album „Lustre Kings in Dub, Vol. 1“ (Lustre Kings/Import) gepackt wurden. Weitere 6 Tunes sind als reine Versions mit von der Partie – zusammen also 17 Tracks. Abgesehen vom eher trockenen Sound, ist es doch erstaunlich, welch große stilistische Bandbreite die Stücke abdecken. Da gibt es ultra-softe Lovers-Nummern, handgespielten Roots, digital Dancehall, und sogar halbwegs deepe Dubs nach europäischem Vorbild. Wüsste man es nicht besser, würde man hier eine Compilation unterschiedlicher Produzenten vermuten. Die Frage, ob diese Variationsbreite nun eine Stärke oder Schwäche ist, stellt sich allerdings nicht, denn für fast alle Stücke gilt, dass die Beats etwas kraft- und saftlos bleiben – egal, welchen Stil sie gerade bedienen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen („Proverbs Dub“, „Takling Drum Version“), haben die Rhythms nicht genug Präsenz, um als Dub oder gar Version bestehen zu können. Sie bleiben schön im Hintergrund, fordern keine Aufmerksamkeit und alles ist nice & easy – perfekte Wohlfühlmusik als Hintergrundbeschallung fürs Büro. Ich weiß, dass die beiden Lustre Kings ihre Musik mit viel Herzblut produzieren, weshalb mir die Kritik nicht leicht fällt. Aber auch wenn‘s mit viel Liebe gemacht ist, ein gutes Album wird dadurch nicht garantiert. Vielleicht sollten die beiden Kalifornier ganz einfach bei Vocal-Tunes bleiben – darin sind sie viel besser.

Autor: René Wynands

Italian Dub Community

Die Fackel europäischen Dub und Roots wurde schon vor Jahren vom vereinigten Königreich an Frankreich weitergerecht. Inzwischen ist das Dub-Feuer auch schon in Italien angekommen und lodert dort wie ein mächtiger Waldbrand. Den Beweis gibt es als kostenloses Net-Release: „Italian Dub Community – Showcase Vol. 2„. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt diverser italienischer Roots-Bands und Dub-Producer, die hier unfassbare 45 Tracks aus ihrem Oevre zusammengeworfen haben. Die Qualität des Albums ist ausgesprochen gut – zweifellos der beste Net-Release auf den ich je gestoßen bin. Erstaunlich, auf welchem Niveau die Italiener Roots produzieren – meilenweit von dem glatten jamaikanischen Roots der Gegenwart entfernt, ganz in der Tradition von UK-Dub stehend und doch eine konsequente Weiterentwicklung. Im Showcase-Style folgen hier Dub-Versions auf die Songs und bieten durchgehend einen grandios fetten Steppers-Sound. Faszinierend, dass sich die Italienischen Dubber – unter dem Motto „Cooperation No Competition“ – so einig darüber sind, wohin sie mit ihrem Sound wollen. Wer nicht ganz genau hinhört, könnte meinen, hier das Album einer einzigen Band zu hören. Tatsächlich aber stammen die Bands und Producer aus allen Landesteilen des Stiefels und waren mir – abgesehen von den BR. Stylers und R.esistence – bisher unbekannt. Schön, dass das Dub-Universum immer noch Überraschungen bereit hält.

Wer nach den 45 Tracks noch mehr Stoff braucht, der kann noch den „Showcase Vol. 1“ von 2008 herunterladen.

Cumbia Digital

Im Dubblog über Cumbia zu schreiben, ist schon etwas abwegig. Das ist mir bewusst. Aber andererseits kann ich mir meine Begeisterung für die neuere argentinische Spielart des Cumbia nur damit erklären, dass Reggae und Cumbia auf den zweiten Blick musikalisch vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen, wie es zunächst scheint. Entstanden ist Cumbia an der Karibikküste Kolumbiens, also gewissermaßen gegenüber von Jamaika. Wie der Vorläufer des Reggae, der Mento, stammt Cumbia aus der Sklavenzeit und besteht aus einer Mischung afrikanischer und europäischer Rhythmen. Wie Reggae, wird Cumbia im 4/4-Takt gespielt, ist stark synkopiert und polyrhythmisch aufgebaut. Im Gegensatz zu Salsa, gibt es im Cumbia eine deutlich betonte Bassline – auch das ist eine Gemeinsamkeit mit dem Reggae. In den 1970er Jahren wurde Cumbia in Argentinien populär, zunächst bei der Arbeiterklasse, dann bei den Kiddies der Mittelschicht und schließlich tanzte auch die Oberschicht zur stak kommerzialisierten „Cumbia Romántica“. 1999 folgte dann der Bruch mit dem Mainstream, als Pablo Lescano Cumbia im Alleingang umkrempelte und die Musik zum Gangster-Rap-Pendant Argentiniens machte. Seine „Cumbia Villera“ wurde schneller gespielt, adaptierte diverse „Urban Sounds“ wie Hip-Hop und elektronische Musik und bekam einen fetten, schweren Beat verpasst, der nicht selten von einer trashig klingende MIDI-Leadmelodie gekrönt wurde. 1996 wurde dann vom Niederländer Dick el Demasiado, eine Festival-Reihe namens „Festicumex“ initiiert, die sich der experimentellen Ausprägungen von Cumbia widmete. Ab 2003 entstand daraus ein neuer Schwerpunkt der Szene in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, als die Festicumex-Reihe dort wiederbelebt wurde. Und ab jetzt wird es spannend, denn 2006 veranstaltete der Mashup-DJ Villa Diamante unter dem Label „Zizek“ eine Reihe von Parties, aus denen schließlich der Club und das Plattenlabel ZZK-Records hervorgehen sollte. Das war die Geburtsstunde von Cumbia Digital, einem Hybrid-Style in dem Dub, Reggae, Reggaeton, House, Minimal Techno/Elektronik und Cumbia auf faszinierende Weise zueinander finden. Das Ergebnis ist ein wahnsinnig groovender Experimental-Hybrid, der für mich manchmal so klingt, als wären den Kölner Kompakt-Artists die Rhythmus-Spuren verrutscht.

Wer angefixt werden möchte, dem seien die beiden Sampler: „ZZK Sound Vol. 1 – Cumbia Digital“ und „ZZK Sound Vol. 2“ empfohlen, beide vom wichtigsten Label des Geres. Ist man dann reif für ein richtiges Solo-Album, bietet sich „Rodante“ (ZZK) von Chancha Via Circuito an. Chanchas stoisch-repetitiven Beats sind fantastische Minimal-Music – auf Cumbia-Basis, schön vertrackt und trotzdem groovy. Weiter geht es dann mit „Freestyle de Ritmos“ (Soot/Cargo) von El Hijo De la Cumbia. Seine Musik ist nicht so radikal wie die von Chancha und erinnert manchmal sogar an klassische Cumbia Villera, was aber keineswegs weniger spannend ist – zumal El Hijo seine Beats stets mit grandiosen Melodien garniert. Richtig schräg wird es mit „Space Cumbia“ (24 Hour Sounds), einem kuriosen Sampler u. a. mit Stücken, die klingen, als würde Kraftwerk Cumbia spielen. Drei weitere gute Sampler sind: „Arriba la Cumbia!“ (Crammed/Indigo), „Sonido Martines Presents: Nueva Cumbia Argentina, The Buenos Aires Implosion“ (Soot) und „Cumbia Bestial!“ (Chusma). Einen gänzlich kostenlosen Einblick in die Welt von modernem Cumbia aus Argentinien bieten die ZZK-Mixtapes, die von der ZZK-Website herunterzuladen sind.

Wer Cumbia Digital für sich entdeckt, wird zwangsläufig zum Jäger und Sammler, denn Informationen zu diesem Thema sind rar gesät und das Aufstöbern neuer Platten ist richtige Detektivarbeit. Daher: wer Tipps für mich hat – immer her damit!

Fat Freddy‘s Drop sind nach meinem Geschmack zur Zeit definitiv eine der interessantesten Reggae-Bands auf dem Globus, was schlicht und ergreifend an dem sehr eigenwilligen, kaum einzuordnenden Stil der Neuseeländer liegt. Sie durchkreuzen im untersten BPM-Drehzahlbereich eine rätselhafte Landschaft, wo der Boden aus Dub, die Berge aus Reggae, die Bäume aus Jazz und der Himmel aus Soul bestehen. Vielleicht ist es sogar eine Unterwasserlandschaft, durch die der dicke Freddy, mit bleibeschwerten Schuhen, im Zeitlupentempo stapft. Der Schall wird durch das Wasser gedämpft und verwandelt sich in dunkles Grollen, während gemächlich aufsteigende Luftblasen Stimmen und Töne freisetzen. Ja, das ist ein schönes Bild. Verfrachtet man es gedanklich in die einzigartige Welt Neuseelands, dann bekommt man eine Vorstellung davon, was Fat Freddy‘s Drop ausmacht. Und nun machen wir noch ein Gedankenexperiment, indem wir uns vorstellen, dass wir diesen trägen, lässigen, schweren Sound nicht in 4-5-Minuten-Häppchen genießen, sondern in einem Kontinuum von 10 Minuten aufwärts. Denn das ist die Qualität von „Live At Roundhouse“ (The Drop/Rough Trade), einem Konzertmitschnitt vom Dezember 2008, bei dem wir der siebenköpfigen Band dabei zuhören können, wie sie einen Song 15 Minuten und länger improvisierend variieren. Dass dies das eigentliche, authentische und einzig wahre Fat Freddy‘s Drop-Erlebnis ist, braucht wohl kaum erwähnt zu werden (vor allem, wenn man es hätte live miterleben dürfen). Das damals noch ungehörte Material diente ein Jahr später als Grundlage für das Album „Dr. Boondigga & The Big BW“. Wir hören also vor allem Stücke dieses Albums, das sich ja bekanntlich etwas vom Reggae-Fundament des Vorgängers entfernt hatte. Trotzdem: Ich bin begeistert.

Lee Perry: Sound System Scratch

Es gibt immer wieder Gründe, ein Album mit Material von Lee Perry zu veröffentlichen. Oft sind es fadenscheinige Vorwände, um altes Material erneut kommerziell auszuschlachten. Doch Pressure Sounds hat jetzt eine neue, überraschende Idee gehabt: Sie haben nämlich alte Dub-Plate Specials eingesammelt, die Perry in den 1970er Jahren für diverse Soundsystems geschnitten hatte, diese teils glattgehobelten Acetatscheiben aufwändig restauriert und zu dem faszinierenden Album „Sound System Scratch“ (Pressure Sounds/Groove Attack) zusammen gestellt. Dabei zeigt sich, dass Perrys Dub Plates keineswegs nur die Kopie eines bloßen Rhythm-Tracks waren, sondern dass der kreative Derwisch, der er war, für jeden Auftrag einen exklusiven Remix anfertigte. Man kann sich leicht vorstellen, dass bei einem so ephemeren Produkt wie einem Dub Plate, also einem Produkt für eine begrenzte Hörerschaft und mit kurzer Halbwertszeit, Perrys Experimentierlust in Wallungen geriet. Hier galt es nicht, einen kommerziellen Erfolg zu erzielen, also Ecken abzuschleifen und Kanten wegzubügeln. Im Gegenteil, hier war alles möglich; ein weites Experimentierfeld, dessen Grenzen kein Hindernis für Lee Perry darstellten. Und so nutzte er die Studiotechnik nicht nur äußerst kreativ, sondern auch weit über ihre Möglichkeiten hinaus – was nicht selten auf Kosten der Soundqualität ging. Doch erst das endlose Um- und Ineinanderkopieren diverser Tonspuren und Samples brachte den typischen, vielschichtig komplexen Black Ark-Sound hervor. Diesem Sound huldigen die hier vorliegenden Dub Plates. Sie nehmen uns mit auf eine faszinierende Exkursion durch die multiplen Dimensionen des Klangraumes der Schwarzen Arche, mit ihrem typischen, hüpfenden Bass, dem Non-Stop-Phasing und natürlich den scheppernden Becken-Klängen. Vor dem inneren Auge entsteht ein Bild des Black Ark Studios, das für Perry eine Wohnung war, vollgestopft mit Instrumenten, Studio Equipment, Voodoo-Utensilien und Kram jeder Art. Die Wände flächendeckend mit Bildern und Drucken gepflastert. Hitze, Ganja-Qualm und das Aroma von jamaikanischem Rum, der Perrys Blutbahn durchströmte. Die Musik, die in dieser Atmosphäre entstand, war nicht von dieser Welt. Vielleicht war sie ein direkter Ausfluss von Perrys damaligem Genius, entstanden ohne die kontrollierende Einflussnahme des Bewusstseins: eine direkte Materialisierung von Perrys unergründlich wirrem Geist. Mystisch, obskur und geheimnisvoll, und genau deshalb so ungemein faszinierend. Eine Musik, die ihren Wert bis heute erhalten hat und der ich bei jedem Hören von neuem verfalle. Nach manch akademisch anmutendem Release ist Pressure Sounds mit „Sound System Scratch“ wieder einmal eine richtig fundamentale Kompilation gelungen. Ein Album, das in wunderbarer Weise die Schönheit und die unglaubliche Innovationskraft des Reggae der 1970er Jahre ins Bewusstsein ruft und das nicht in die Sammlung gehört, sondern in die Ohren!

Dubblestandart: Marijuana Dreams

Freude: wieder ein neues Album von Dubblestandart: „Marijuana Dreams“ (Collision/Groove Attack). Das nunmehr zwölfte und das mit kaum einem Jahr Abstand zum letzten, zu Recht hochgelobten „Return From Planet Dub“. Die Wiener Jungs haben haben wirklich Hummeln im Hintern. Die wollen nur spielen! Und das hört man ihrer Musik auch an. Denn vom Gros der programmierten, synthetischen Dub-Musik unserer Tage, setzt sich die vierköpfige Kombo mit ihrem virtuosen, handgespielten Sound wohltuend ab. Ein Sound übrigens, der mich nicht selten an Adrian Sherwoods Style der 1990er Jahre erinnert. Es ist ein drängender, schneller, in gewisser Weise sogar aggressiver Sound, der seine Nähe zum Industrial nicht verleugnen kann. Kraftvolle Beats, gespickt mit Vocal-Fetzen von so illustren Gästen wie Lee Perry oder David Lynch – womit „Marijuana Dreams“ nahtlos an das Vorgängeralbum anknüpft, denn einige der Tracks, wie z. B. der Jean Michel Jarre-Remix oder Perrys „I Do Voodoo“ und „Chase The Devil“, stammen vom Planet Dub und werden hier in remixter Form erneut auf die versammelte Hörerschaft abgefeuert. Zieht man noch die vier Bonus-Dub-Versions ab, dann entpuppt sich die Sammlung neuen Materials mit sieben Stücken als einigermaßen übersichtlich – was aber nicht als negative Kritik verstanden werden darf, denn bei Dub ist der Remix ja bekanntlich eine Tugend. Womit wir bei der zweiten Qualität der Wiener wären, nämlich ihren Dub-Mixing-Skills. Das machen sie wirklich gut. Ihre Dubs haben eine gute Dramaturgie, sind abwechslungsreich instrumentiert, durchaus üppig arrangiert und mit vielen FX und Samples gespickt. Minimalismus ist das nicht gerade – aber die Tracks erst eigenhändig einzuspielen, nur um sie dann auf Drum & Bass zu strippen, würde mir auch keinen Spaß machen. Spaß machen mir jedoch die wenigen, aber herausstechenden Vocal-Tunes. Während Dubblestandart es hervorragend verstanden haben, das Non-Stop-Geblabber von Mr. Scratch auf kleine Vocal-Schnipsel zu beschneiden, kommen in ihren Marijuana-Träumen auch zwei „richtige“ Sänger bzw. Deejays vor: Anthony B und Elephant Man. Ich muss zugeben, dass ich mir Elephant Man nicht wirklich auf dem Dubblestandart-Sound hatte vorstellen können – muss aber zugeben, dass Ele ein richtig guter Dienstleister ist und den Wienern ein perfekt passenden Song auf die Dub-Beats gezimmert hat. Anthony B ist sogar noch eine Spur besser. Dann wäre da noch David Lynch, der allerdings eher als Marketing-Gag, denn als echter Vokalist mit von der Partie ist. Cool ist allerdings der Dubstep-Remix seines „Songs“, fabriziert vom New Yorker Subatomic Sound System, der das Album beschließt. Fassen wir also abschließend merkfähig zusammen: Album = gut!

Best Of Deep Root

Neil Perch ist einer der wenigen, unermüdlichen Sound System-Betreiber und Produzenten, die sich Anfang der 1990er Jahre dem Dub-Sound (instrumental oder mit Gesang) verschrieben haben und heute noch aktiv sind. Unter dem Motto „Dubwise – No Compromise“ hat er den Aufstieg des UK-Dub und dessen Niedergang erlebt, hat mit Zion Train an der Spitze der Bewegung gestanden, einen Major-Deal in der Tasche und die Geschicke des Dub in der Hand gehabt. Ein wahrer Veteran und Dub-Aktivist. Seit 1998 veröffentlicht er auf seinem Label „Deep Roots“ zumeist eigene Produktionen, ausschließlich Vinyl im 7“- und 10“-Format. Nun ist Premiere, denn mit „Best Of Deep Root“ (Universal Egg/Cargo) erscheint das erste Album und die erste CD. Der Titel sagt es ja schon: versammelt sind hier die Highlights des Labels, 8 Stück an der Zahl, stets als Vocal-Version gefolgt vom Dub (also 16 Stücke insgesamt). Mich verbindet mit dem Sound von Neil Perch eine echte Hassliebe. Eigentlich will ich 20 Jahre nach dessen Erfindung keinen UK-Stepper mehr hören. Die Synthie-Sounds haben sich verbraucht, der militante Beat hat sich die Füße wund marschiert. Aber! Wenn die Dubs losstürmen, wenn der Bass explodiert und mir die Bassdrum in den Magen schlägt, wenn die intensive Energie des Rhythmus mir Schockwellen durch den Körper jagt und mein Hirn in die Windungen der Echokammer saugt, dann, ja dann bin ich wieder ein großer Fan dieses stolzen, altehrwürdigen Sounds von Mr. Perch!

Lee Perry: Sipple Out Deh

Jeder wahre Reggae-Fan hat in seiner Plattensammlung eine kleine (oder auch große) Extra-Abteilung, die dem Werk Lee Perrys gewidmet ist. Dort befinden sich die schnell hüpfenden Upsetter-Aufnahmen aus den ganz frühen 1970er Jahren. Aber die abgegriffenen Platten stammen alle aus der Zeit zwischen 1974 und 1978, also aus jener Zeit, in der Lee Perry in seinem Black Ark-Studio hauste und dort die verrücktesten und zugleich mystischsten Sounds kreierte, die bis dahin im Reggae zu hören waren. Dabei hat der Meister auch viel Mist produziert, der bis heute immer wieder als „obskure, unveröffentlichte Kult-Aufnahmen“ vermarktet wird. Aber er hat auch (und vor allem) fantastische Meisterwerke geschaffen, die er zum Teil an Island-Rekords und zum anderen Teil an Trojan lizensierte. Letztere sind nun auf der Doppel-CD Lee „Scratch“ Perry & Friends „Sipple Out Deh – The Black Ark Years“ (Trojan/Sanctuary) erschienen – insgesamt 44 Stücke, schön chronologisch geordnet. Natürlich kennt man sie alle und hat sie, verteilt auf verschiedene Tonträger, auch schon in der Sammlung. Aber trotzdem ist es ein erhebendes Erlebnis, sie so konzentriert wieder zu hören und dabei dem Meister durch die Jahres seines Schaffens zu folgen, die Veränderung seines Stils wahrzunehmen und die Verdichtung seines Sounds, bis hin zu einem undurchdringlichen Klangdschungel, beizuwohnen. Faszinierend ist vor allem, dass Perrys Aufnahmen auch fast 40 Jahre nach ihrer Entstehung die Hörer immer noch in ihren Bann zu ziehen vermögen. Was ist es, das diese Musik zu zeitlos sein lässt? Vielleicht ist es die Tatsache, dass Perry wenig am kommerziellen Erfolg interessiert war und daher unabhängig von Marktgesetzen einfach echte Kunst kreiert hat. Vielleicht ist es aber – um etwas rationaler zu argumentieren – schlicht Perrys Konzentration auf den Sound gewesen, der seine Musik heute zu zeitgemäß erscheinen lässt. Während seine Konkurrenten richtige Hit-Songs produzierten, vergrub sich Perry immer tiefer in die Sound-Welt seines Black Ark-Studios und schuf dort ein unglaublich komplexes Klanggebilde, das seiner Zeit so weit voraus war, dass es jetzt, 2010, perfekt auf unsere heutigen, „soundorientierten“ Hörgewohnheiten passt. Aber wie dem auch sei, das Durchhören der Doppel-CD ist nicht nur schlicht und ergreifend schön, sondern es befeuert auch die Hochachtung und Wertschätzung von Perrys Genie. Leider ist es viel zu früh verglüht.

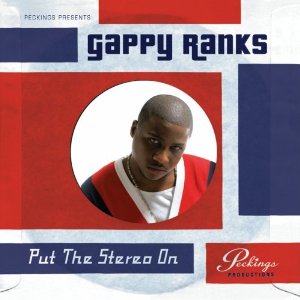

Gappy Ranks: Put The Stereo On

Normalerweise höre ich ein neues Album zwei, drei mal und dann wirbt schon neues Material um meine Aufmerksamkeit. Doch das neue Album von Gappy Ranks, „Put The Stereo On“ (Greensleeves/Groove Attack) stellt diese Praxis auf den Kopf. Ich habe es jetzt bestimmt 10 bis 20 mal durchgehört, während neue CDs eingeschweißt auf meinem Schreibtisch liegen bleiben. Was für ein schönes Album! Produziert von den Peckings-Brüdern Chris und Duke Price, die auch für Bitty McLeans „On Bond Street“ verantwortlich zeichneten. Während sie für McLean ausschließlich auf alte Original-Treasure-Isle-Rhythms zurückgriffen (das dürfen sie aufgrund uralter Lizenzabkommen zwischen Duke Reid, Coxsone Dodd und Vater Price), kommen bei Gappy Ranks überwiegend Studio One-Produktionen zum Einsatz – und wir können einmal mehr feststellen, dass immer noch funktioniert, was Coxsone sein leben lang praktiziert hat, nämlich seine Aufnahmen aus den 1960er und 70er Jahren zu recyceln und damit stets neue Hits zu produzieren. Vielleicht ist es die Großartigkeit dieser Musik, von der die Sänger immer wieder zu schönen Songs inspiriert werden. Mr. Ranks macht da jedenfalls keine Ausnahme und bietet uns (vor allem in der ersten Albumhälfte) ein paar grandiose Retro-Songs, bei denen man sich unweigerlich in die goldenen Zeiten des Reggae zurück versetzt fühlt (und sich insgeheim dafür schämt, dass man – wie all die Rock-Altherren – immer noch auf die Musik der eigenen Jugend abfährt). Ich kann das Album gar nicht hoch genug loben. Nach meinem Geschmack ist es sogar noch viel besser als das in den Himmel gelobte McLean-Album „On Bond Street“, das mir – ehrlich gesagt – etwas zu schnulzig war. Aber da wir uns hier in England befinden, dürfen auch bei Gappy Ranks ein paar Lovers-Rock-Songs nicht fehlen – und wie das Presseinfo mitteilt, war der Oberschnulz-Song „Heaven In Her Eyes“ 13 Wochen lang die Nummer eins der britischen Reggae-Charts. Aber wenn das der Preis ist, der für den Genuss des restlichen Albums zu zahlen ist, dann zahle ich ihn mit Vergnügen.

Dub Foundation

Nachdem nun Greensleeves mit der „Evolution of Dub“-Serie die Geschichte des Dub nacherzählt hat, wollte wohl auch Trojan die durch die Popularität von Dubstep herbeigeführte Gunst der Stunde nutzen, dies ebenfalls zu tun – allerdings in einem etwas reduzierteren Rahmen. Statt, wie Greensleeves gleich mehrere 4-CD-Boxen zu veröffentlichen, beschränkt sich Trojan auf eine Doppel-CD – allerdings mit immerhin 40 Tracks: Foundation Dub (Trojan/Sanctuary). Und da sich Trojan nicht lumpen lässt, haben sie hier eine Sammlung der besten und wichtigsten Dubs ihres Archivs zusammengestellt, beginnend in den frühen 1970er und enden Anfang der 1980er Jahre. Alle wichtigen Dub-Produzenten und Mixer der Ära des klassischen Dubs sind dabei: Augustus Pablo, King Tubby, Niney, Prince Jammy, Scientist, Linval Thompson, Bunny Lee und natürlich (und vor allem): Lee Perry. In chronologischer Folge kann man sich hier durch die Geschichte des Dub hören, verfolgen, wie sich der Sound verändert hat und wie die Mixe erst immer komplexer und schließlich wieder ganz einfach wurden, kann tief eindringen in die Dub-Mystik des Black Ark-Studios, Jammys Virtuosität lauschen und natürlich Tubbys Routine bewundern. Es ist eine Zeitreise von der Instrumentalversion zum puren Sound, von der B-Seite in die Abstraktion, von der Zweitverwertung zur eigenständigen Kunst. Eine Reise anhand absolut essenzieller Dubs, eine Reise übrigens, die gar nicht akademisch daherkommt, sondern genau das bietet, wofür Dub erfunden wurde: Spaß.