Ich liebe Hollie Cooks Debutalbum (siehe letzte Riddim), so wie ich eigentlich all die grandiosen Retro-Produktionen von Prince Fatty liebe. Doch obwohl Cooks Songs richtig schön sind, hätte ich als alter Dub-Connaisseur nichts dagegen, sie als instrumentale Dub-Versions zu hören. Und siehe da: Der mächtige Prince Fatty scheint meinen geheimen Wunsch – zumindest teilweise – erhört zu haben, denn er stellte kürzlich das Album „Hollie Cook Instrumentals“ (Mr. Bongo) in den iTunes-Store. Keine Dubs – leider –, sondern die reinen Instrumental-Versions. Trotzdem schön, sehr schön sogar – und die Hoffnung auf ein Dub-Remake bleibt ja auch bestehen. Einzig nicht schön ist der schlampige Schnitt der Tracks „Sugar Water“ und „Shadow Kissing“, der sie brutal des Fade Outs beraubt.

Kategorie: Reggae

Ich kann mir nicht helfen, aber Dubmatix ist mein Held. Ich stehe total auf seine Produktionen – und vor allem auf seine Dub-Produktionen. Als letztes Jahr sein Album „System Shakedown“ heraus kam, auf dem er fast nur Vocal-Tracks präsentierte, tröstete er mich mit dem Ausblick auf die „System Shakedown“-Remixes, die nun endlich unter dem Titel „Clash Of The Titans“ (Collision/Irie Ites) erschienen sind. Das Lineup der Remix-Artists liest sich wie das Who is who der Dub-Kunst: G. Corp, Zion Train, Victor Rice, Nate Wize, Alldub, Vibronics, Felix Wolter – um nur einige zu nennen. Sie bieten uns das komplette Spektrum vom reinen Dub-Mix bis hin zur kompletten Neu-Instrumentierung, von Roots über Jungle, Dubstep und technoiden Klängen bis hin zu Global Sounds. Im Vergleich zu „System Shakedown“, ist der Clash der Titanen deutlich elektronischer, dubbiger und experimenteller geworden, was die Sache – in meinen Ohren – noch interessanter macht. Ein gutes Beispiel, für das, was auf „Clash Of The Titans“ passiert, ist das Stück „Struggle“ (feat. Dennis Alcapone). Im Dubmix-Original ist es ein wuchtiger Steppers mit achtzigprozentigem Vocal-Anteil. Ein kraftvoller, dubbiger Song mit deutlichen Referenzen zum UK-Dub. Auf dem Remix-Album gibt es gleich zwei Versionen des Stückes. Eine stammt von Dubmatix himself, der hier richtig auf die Tube gedrückt hat, und den schnellen Steppers-Beat durch Hinzufügen weiterer Drum-Spuren nochmals beschleunigte. Der Sound klingt fetter (was vielleicht am besseren Mastering liegen könnte) und das Teil ist nun (trotz Alcapones Vocals) ein echtes Dub-Stück geworden. Noch einen drauf setzt Aldubb, der hier den zweiten Cut des Stückes liefert. Wenn sein Dubstep-Wobble-Bass einsetzt, dann regt sich zu Recht Sorge um den Gesundheitszustand der Tieftöner. Der Berliner Produzent und Dub-Mixer hat hier genau das gemacht, was Remix (und Dub) im eigentlichen Sinne ist: nämlich die kompromisslose Konzentration auf die reine Form. Er hat sie hier ins Extreme getrieben. Der Remix muss per se über das Original hinaus gehen, muss es mindestens in einer Hinsicht übertreffen, muss zu extremen Mitteln greifen, um eine Existenzberechtigung zu haben. Und da dies auf „Clash Of The Titans“ durchgängig der Fall ist, schwinge ich mich hier zu dem Urteil auf, dass das „System Shakedown“-Remix-Album tatsächlich noch besser ist als das Original.

Wer steckt hinter 10 Ft. Ganja Plant? Als würde es sich um eine reale Ganja-Plantage handeln, bleiben die Akteure weitgehend anonym. So viel ist bekannt: Die Band startete im Jahr 2000 als Nebenprojekt der Band „John Brown‘s Body“, ist in Boston angesiedelt und spezialisiert auf den Dub-Sound der 70er Jahre. Nun präsentiert die Band ihr bereits siebtes Album „Shake Up The Place“ (Roir) und entführt uns erneut in das Jahrzehnt, als der Dub blühte wie reife Ganja-Pflanzen auf den Plantagen. Das neue Werk kommt ganz unspektakulär daher und bietet – anders als der Titel vermuten lässt – gepflegte, klassische Dubs und Vocal-Tracks (manchmal als Showcase-Mix), leicht und luftig, handgespielt und klassisch arrangiert, sehr angenehm und relaxed. Die Songs (hier gibt es u. a. Sylford Walker und Prince Jazzbo zu hören) sind schön melodiös, greifen zum Teil bekannte Melodiefragmente auf und kopieren verblüffend perfekt den Sound der großen Vocal-Harmony-Trios Jamaikas. Choice!

Normalerweise wird den Backings moderner Dancehall-Produktionen wenig Aufmerksamkeit entgegen gebracht. Version-Excursion-Maniacs kennen sie zwar alle, aber nur, um diverse Vokal-Versionen aneinander reihen zu können. Als Instrumentalstücke sind sie unbedeutend. In meiner Sammlung findet sich z. B. nur ein einsamer Greensleeves-Release („The Biggest Rhythms“) von 2004, der sich digitalen Dancehall-Rhythms als Instrumentalversionen widmet. Das Desinteresse an diesen Produktionen ist nicht verwunderlich, denn viele von ihnen sind kaum mehr als minimale Loops, seelenlose Stakkato-Beats, die als Instrumental nicht bestehen können. Stuart Baker von Soul Jazz Records hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, jene Produktionen zusammen zu tragen, die eigenständige musikalische Qualität besitzen und mehr sind als stupide Logic-Sequenzen. Um diese Kollektion an die britische Musikgegenwart anzudocken (und damit ihre musikhistorische Relevanz zu dokumentieren), verfiel Baker auf die Idee, den jamaikanischen Produktionen UK-Produzenten wie Harmonic 313, Diplo, Roots Manuva, South Rakkas Crew und The Bug beizumischen, also allesamt Produktionen, die (weitgehend) außerhalb des Reggae-Kosmos entstanden sind. Als Chef-Kurator verpflichtete der Soul Jazz-Manager letztgenannten, Kevin Martin, der unter dem Namen „The Bug“ unklassifizierbare Musik, irgendwo zwischen Dancehall, Dubstep und Grime, produziert. Satte 35 Tracks haben die beiden zusammen getragen und auf eine Doppel-CDs gepresst. Aus der Jamaika-Fraktion sind Produzenten wie Steely & Clevie, Lenky, Fat Eyes, Firehouse Crew, Ward 21 oder Dave Kelly vertreten. Sogar Veteranen wie King Tubby, Computer Paul oder Prince Jazzbo sind mit ihren digitalen Produktionen aus den 1980er und 90er Jahren dabei. Auf dem Papier klingt das alles ziemlich gut und man muss Soul Jazz zugestehen, hier mit viel Spürsinn ein innovatives Thema entdeckt zu haben. Doch wie klingt es tatsächlich? Tja, sagen wir mal: interessant. Es gibt zweifellos klasse Produktionen, wie „Diwali“ von Lenky oder „Sign Rhythm“ von Andre Gray, die entweder mit einer wunderbar eingängigen Melodie oder einem genial vertrackten Rhythmus überzeugen können. Es gibt aber auch allzu simple Loops, die sich kaum als „Produktionen“ bezeichnen lassen. Reine F-Musik, deren einzige Qualität darin besteht, nicht für den Einsatz in Fahrstühlen, sondern für die Dancehall produziert worden zu sein. „Dub“ im engeren Sinne ist hier das Wenigste, denn meist stammen die Rhythms von den B-Seiten der Singles und laufen ohne Dubmix stur durch. Macht Soul Jazz hier also viel Marketing-Wirbel um Bagatellmusik oder haben Baker und Martin etwas entdeckt, dessen Wert bisher unerkannt geblieben war, obwohl es allen stets vor Augen stand? Diese Frage muss leider jeder für sich selbst beantworten. Und das genau ist die eigentliche Leistung der Kompilation: sie ermöglicht es uns, dieser Frage nachzugehen, indem sie uns das Material in gebündelter Form verfügbar macht, und uns so erlaubt, genau hinzuhören und Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was stets zu Recht oder zu Unrecht in den Hintergrund verbannt war.

Ich habe schwer den Eindruck, dass die amerikanischen Bands langsam besser werden. Was mich das vermuten lässt? „Tribute“ (Rougher Records, Download oder über den deutschen Vertrieb), der Blue Riddim Band! Statt sich dem Roots-Reggae zu verschreiben, wie ihn nahezu alle anderen US-Reggae-Bands spielen (und dass meist mit einem eklatenten Grooove-Defizit), widmen die acht Musiker ihr Tribute den Originators der jamakanischen Musik, Coxsone Dodd und Duke Reid. Dazu haben sie schlicht und ergreifend ihre Lieblingssongs aus der Ära des Ska, Rocksteady und frühen Reggae instrumental neu interpretiert und anschließend durch den Dubwolf gedreht. Was dabei heraus gekommen ist, klingt verdammt authentisch. „Love Without Feeling“ der Heptones, „Only A Smile“ der Paragons, „Baba Boom“ der Jamaicans oder „Fatty Fatty“ der Heptones erklingen in einem von Bläsern getragenem, mit Orgel verzierten und einem luftigen Schlagzeug befeuerten Sound. Fast meint man das Knacken alter Vinylplatten zu vernehmen. Selbst die Dub-Effekte klingen irgendwie nach Studio One. Da kann man sich natürlich fragen, warum man sich statt des Originals ein US-Remake anhören soll. Die schlichte Antwort könnte lauten: Weil das Remake verdammt viel Spaß macht.

Im Norden Londons residiert der Fabric Nightclub, seit Jahren schon der vielleicht progressivste Club in der vielleicht musikalisch progressivsten Stadt des Planenten. Zu hören gibt es hier cutting-egdge music, stets an vorderster Front des musikalischen Underground, irgendwo im Spektrum zwischen House, Techno, Electro, Drum & Bass, Dubstep und Future Bass. Hier geben sich freitags die angesagtesten DJs den Tonabnehmer in die Hand und spielen Gigs, von denen wir in Deutschland nur träumen. Begleitend zu den Clubnächten, bringt Fabric die CD-Reihe „Fabriclive“ heraus, deren Veröffentlichungen je von einem der Gast-DJs kuratiert werden. Und jetzt ratet mal, wer Vol. 54 kompiliert hat? Niemand geringeres als uns aller David Rodigan! „I deliberately avoided the obvious tracks which have appeared repeatedly on reggae compilation albums over the years. fabric, the club, and fabric the record label, is at the cutting edge of music and so I wanted to uphold that legacy with my album“, kommentiert der Meister sein Werk und ich kann ihm nur beipflichten: Seine Selection ist großartig (auch wenn sie Reggae-Fans nichts Neues bietet). Rodigans Konzept ist einfach und bestechend: geschickt mischt er klassische Aufnahmen mit neuen Produktionen (die sich nicht selten, über Jahrzente hinweg aufeinander beziehen) und gibt dem Unwissenden so zumindest eine Ahnung der mittlerweile fünfzigjährigen Entwicklungsgeschichte von Reggae (bei deren Anblick die Dubstep-Jünger erblassen dürften). Ich war besonders überrascht, dass Rodigan hier sogar mehrere Dub-Stücke präsentiert – bei dem aufgeschlossenen Fabric-Publikum offenbar kein Problem. Eine weitere Überraschung wr Rodigans Vorliebe für One Drop-Reggae: unter den 20 Tracks finden sich nur zwei Dancehall-Produktionen – da kenn ich Rodigan Live aber anders. Hier gibt es mehr Informationen (und ein cooles Bild von Rodigan): http://www.fabriclondon.com/label/fabriclive/54/

Fat Freddy‘s Drop sind nach meinem Geschmack zur Zeit definitiv eine der interessantesten Reggae-Bands auf dem Globus, was schlicht und ergreifend an dem sehr eigenwilligen, kaum einzuordnenden Stil der Neuseeländer liegt. Sie durchkreuzen im untersten BPM-Drehzahlbereich eine rätselhafte Landschaft, wo der Boden aus Dub, die Berge aus Reggae, die Bäume aus Jazz und der Himmel aus Soul bestehen. Vielleicht ist es sogar eine Unterwasserlandschaft, durch die der dicke Freddy, mit bleibeschwerten Schuhen, im Zeitlupentempo stapft. Der Schall wird durch das Wasser gedämpft und verwandelt sich in dunkles Grollen, während gemächlich aufsteigende Luftblasen Stimmen und Töne freisetzen. Ja, das ist ein schönes Bild. Verfrachtet man es gedanklich in die einzigartige Welt Neuseelands, dann bekommt man eine Vorstellung davon, was Fat Freddy‘s Drop ausmacht. Und nun machen wir noch ein Gedankenexperiment, indem wir uns vorstellen, dass wir diesen trägen, lässigen, schweren Sound nicht in 4-5-Minuten-Häppchen genießen, sondern in einem Kontinuum von 10 Minuten aufwärts. Denn das ist die Qualität von „Live At Roundhouse“ (The Drop/Rough Trade), einem Konzertmitschnitt vom Dezember 2008, bei dem wir der siebenköpfigen Band dabei zuhören können, wie sie einen Song 15 Minuten und länger improvisierend variieren. Dass dies das eigentliche, authentische und einzig wahre Fat Freddy‘s Drop-Erlebnis ist, braucht wohl kaum erwähnt zu werden (vor allem, wenn man es hätte live miterleben dürfen). Das damals noch ungehörte Material diente ein Jahr später als Grundlage für das Album „Dr. Boondigga & The Big BW“. Wir hören also vor allem Stücke dieses Albums, das sich ja bekanntlich etwas vom Reggae-Fundament des Vorgängers entfernt hatte. Trotzdem: Ich bin begeistert.

Gappy Ranks: Put The Stereo On

Normalerweise höre ich ein neues Album zwei, drei mal und dann wirbt schon neues Material um meine Aufmerksamkeit. Doch das neue Album von Gappy Ranks, „Put The Stereo On“ (Greensleeves/Groove Attack) stellt diese Praxis auf den Kopf. Ich habe es jetzt bestimmt 10 bis 20 mal durchgehört, während neue CDs eingeschweißt auf meinem Schreibtisch liegen bleiben. Was für ein schönes Album! Produziert von den Peckings-Brüdern Chris und Duke Price, die auch für Bitty McLeans „On Bond Street“ verantwortlich zeichneten. Während sie für McLean ausschließlich auf alte Original-Treasure-Isle-Rhythms zurückgriffen (das dürfen sie aufgrund uralter Lizenzabkommen zwischen Duke Reid, Coxsone Dodd und Vater Price), kommen bei Gappy Ranks überwiegend Studio One-Produktionen zum Einsatz – und wir können einmal mehr feststellen, dass immer noch funktioniert, was Coxsone sein leben lang praktiziert hat, nämlich seine Aufnahmen aus den 1960er und 70er Jahren zu recyceln und damit stets neue Hits zu produzieren. Vielleicht ist es die Großartigkeit dieser Musik, von der die Sänger immer wieder zu schönen Songs inspiriert werden. Mr. Ranks macht da jedenfalls keine Ausnahme und bietet uns (vor allem in der ersten Albumhälfte) ein paar grandiose Retro-Songs, bei denen man sich unweigerlich in die goldenen Zeiten des Reggae zurück versetzt fühlt (und sich insgeheim dafür schämt, dass man – wie all die Rock-Altherren – immer noch auf die Musik der eigenen Jugend abfährt). Ich kann das Album gar nicht hoch genug loben. Nach meinem Geschmack ist es sogar noch viel besser als das in den Himmel gelobte McLean-Album „On Bond Street“, das mir – ehrlich gesagt – etwas zu schnulzig war. Aber da wir uns hier in England befinden, dürfen auch bei Gappy Ranks ein paar Lovers-Rock-Songs nicht fehlen – und wie das Presseinfo mitteilt, war der Oberschnulz-Song „Heaven In Her Eyes“ 13 Wochen lang die Nummer eins der britischen Reggae-Charts. Aber wenn das der Preis ist, der für den Genuss des restlichen Albums zu zahlen ist, dann zahle ich ihn mit Vergnügen.

The best of letzte Wochen

In den letzten Wochen sind bei mir viele gute Alben eingetrudelt, die alle eines miteinander verbindet: Sie enthalten keine Dubs. Aber neuerdings spielt das hier ja keine Rolle mehr, weshalb ich die Besten hier und jetzt würdige. Beginnen wir mit dem neuen Album von Famara: „The Sound Of Famara“ (famara.ch). Vor zwei Jahren hörte ich erstmals von dem Schweizer. Damals legte er sein Album „Oreba“ vor, das mir ausgesprochen gut gefiel, obwohl ich nicht per se ein Freund von afrikanischen Reggae bin. Genau das spielt der Alpenjunge: Reggae, wie er in Afrika produziert wird. Leichter, schneller, perkussiver als das jamaikanische Original. Famara bekommt diesen Stil perfekt hin, doch was seine Musik bemerkenswert macht, sind seine sehr schönen Melodien. Scheinbar mühelos reiht er einen Ohrwurm an den anderen. Während mancher jamaikanische Star im Studio erfolglos um Inspiration ringt, sprudeln sie Famara scheinbar wie von selbst aus der Feder. „The Sound Of Famara“ blickt zurück auf die zwölfjährige Karriere des „Baselers Reggae-Paradiesvogels“ (Presseinfo) und präsentiert uns seine größten Hits und ältere, aber bisher unveröffentlichte Songs sowie zwei mit Hilfe der Scrucialists neu eingespielte Tracks. Alles sehr schön – und wie gesagt: melodiös. Auf die nächsten 12 Jahre!

Wo wir gerade bei Afrika und Ideen sind: „United States Of Africa“ (VP) heißt das neue Album von Luciano und ist ein perfektes Beispiel für ein gutes Album, das aber durchaus mehr Ideen hätte gebrauchen können. Die Rhythms, eingespielt von Sly & Robbie, Dean Fraser, Steven „Lenky“ Marsden, Robbie Lynn und Mafia & Fluxy und produziert von Veteran Frenchie, sind ausnahmslos sehr gut und machen die eigentliche Attraktion des Albums aus. Doch die Songs von Luciano klingen doch größtenteils etwas uninspiriert. Seine stärksten Momente hat Luciano, wenn er ein wunderbares Remake von „Only A Smile“ der Paragons singt oder Ini Kamozes Hit-Riddim „World A Music“ neu interpretiert – also dann, wenn er gute Song-Ideen von anderen nutzen kann. So ist ein schönes, jedoch nicht sonderlich originelles Album entstanden, bei dem definitiv mehr drin gewesen wäre.

Viel drin ist ja bekanntlich in den jährlichen VP-Gold-Samplern. Passend zur WM (und somit jetzt schon total veraltet) ist folgerichtig „Reggae Gold 2010“ erschienen. Es posen vier Mädels in Phantasie-Fußballtrikots auf dem Titel: Japan, England, Amerika und natürlich Jamaika, womit die Hauptabsatzmärkte von VP wunderbar adressiert wären (während sie hinsichtlich ihrer Fußball-Kompetenz bei dieser WM ziemlich wenig zu melden hatten). Im Gegensatz dazu hat der Sampler jedoch einiges zu bieten, nämlich veritable Reggae-Hits wie „Hold You“ von Gyptian, „As We Enter“ von Nas & Damian Marley, oder „Skip To Ma Luu“ von Serani & Ding Dong. Den Sampler von 2009 hatte ich ob seines unwürdigen Inhalts kaum weiter beachtet, 2010 aber ist nun eine echte Überraschung. Nach meinen Geschmack enthält er wirklich gutes Material – auch für Reggae-Freunde, die dem Hardcore-Dancehall entwachsen sind. Aber vielleicht wandelt sich Dancehall ja gerade und gewinnt wieder mehr Eigenständigkeit gegenüber Hip Hop und R ,n‘ B. Schön wär‘s.

Und noch ein Album von VP: „Romain Virgo“ (VP) von Roman Virgo. Es ist ein toller Beleg für das rätselhafte Phänomen, dass Schlagermusik in jedem Genre irgendwie gleich klingt. Es scheint so etwas wie einen Meta-Stil „Schlager“ zu geben, der unabhängig von allen Stilmerkmalen eines Genres existiert. Leider gibt es das auch im Reggae und im schlimmeren Fall klingt es dann wie die erste Hälfte des Albums von Roman Virgo. Mit der Neuauflage des „Baylon Boops“-Riddims wandelt sich die Musik dann allerdings auf der Hälfte des Albums zu weichem, aber schönem Reggae (nur der letzte Song fungiert dann wohl als grausiger Rauswerfer). Aber ob ein gutes halbes Album Grund genug ist, sich ein ganzes zu kaufen?

Richtig Spaß hat mir hingegen der One-Riddim-Sampler „Kokoo Riddim“ (Rootdown) gemacht, das den hübschen, lustigen, beschwingten, leichten, melodiösen, hüpfenden, von Teka produzierten und von Jaqee besungenen Ska-Riddim in 17 Versions präsentiert. Fast allen Interpreten (u.a. Louie Culture, Antony B, Nosliw, Slonesta, Maxim) sind richtig gute Songs zu dem Ska-Beat eingefallen. Selten ein so abwechslungsreiches Album gehört ;-)

In den letzten Jahren machte ich stets einen großen Bogen um Dancehall, jetzt aber muss ich feststellen, dass mir das neue Album „D. O. B.“ (VP) von Busy Signal ziemlich gut gefällt. Stimmt etwas nicht mit mir? Oder stimmt etwas nicht mit dem Dancehall-Sound von Busy Signal? Ich glaube letzteres ist der Fall, denn Dancehall als Unterform von Hip Hop bietet uns Busy Signal nur in den Songs „My Money“ und „Yes Dawg“. Zum Ausgleich dafür bekommen wir dann aber mit „Busy Latino“ waschechten Salsa zu hören während „Picante“ den Pocoman-Style der 1990er Jahre reanimiert und uns mit „HiGrade“ ein äußerst nettes Remake des Stalag-Riddim präsentiert wird. „Opera“ ist hingegen ein grandios minimalistisches Werk, das nur aus wenigen Cello-Streichen besteht. Und um den Sack voll zu machen bietet uns Mr. Signal mit „One More Night“ sogar noch einen wunderschönen und kein bisschen schnulzigen Lovers-Track. Also, ich bin jetzt beim bewussten Nachhören selbst beeindruckt, wie vielseitig, wie spannend und nicht zuletzt wie schön das Album ist. Ich glaube, ich werde zum Fan von Busy Signal.

Mit großer Spannung erwartete ich das letzte Kapitel der „Reggae Anthology“ (17 North Parade/VP), das sich auf der Doppel-CD „The Definitive Collection Of Federal Records (1964-1982)“ dem gleichnamigen Label und dem Mann dahinter, Mr. Ken Khouri, widmet. Bereits in den 1950er Jahren hatte Khouri Mento-Platten produziert. 1960 kaufte er dann ein Stück Land in Kingston und gründete dort sein Studio und Presswerk „Federal Records“. Getrieben von der Vision, in Jamaika eine echte Musikindustrie entstehen zu lassen, begann er Ska, später Rocksteady und dann Reggae aufzunehmen – und zwar stets in einer sehr kommerziellen Spielweise. Ein wichtiges Standbein seines Business war es z. B., Hits anderer Produzenten in „gefälligerer“ Weise zu covern und die Platten dann in der Karibik zu vertreiben. Vor allem bei den Produktionen aus den 1970er Jahren wird die kommerzielle und auf ein internationales Publikum zielende Ausrichtung überdeutlich. Das macht die Doppel-CD – obwohl sie eine wichtige historische Dokumentation ist – in weiten Teilen ungenießbar. 1981 verkaufte Ken Khouri sein Studio und das Presswerk übrigens an den Bob Marley-Clan, der den Komplex in Tuff Gong umtaufte.

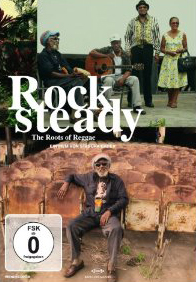

Rocksteady – The Roots Of Reggae

In den nächsten Tagen wird der Film „Rocksteady – The Roots Of Reggae“ in Deutschland Premiere haben. Ich habe ihn mir schon vorab angeschaut, nicht zuletzt, weil ich ziemlich gespannt darauf war zu sehen, ob endlich einmal eine gute Dokumentation über die Musik Jamaikas entstanden ist. Mein DVD-Regal ist prall gefüllt mit den dubiosesten Filmen über Reggae, meist dilettantische Versuche, dem Reggae zu huldigen, statt ihn zu erklären. Die einzige glorreiche Ausnahme ist die BBC-Dokumentation „Reggae: The Story Of Jamaican Music“, ein zweistündiger Streifzug durch die Reggae-Historie mit großartigem Footage aus allen Jahrzehnten der noch kurzen Existenz unserer Lieblingsmusik, mit sehr präzisem Off-Kommentar und schönen Interviews. Doch nun gibt es: „Rocksteady – The Roots Of Reggae“ und die BBC-Doku bekommt nicht gerade Konkurrenz in meinem Regal, sondern eine gute Ergänzung. Anders als bei der BBC liegt das Interesse des Regisseurs Stascha Bader nicht so sehr in der akkuraten Vermittlung von historischen Fakten, sondern eher bei den Menschen, die dem Rocksteady Mitte bis Ende der 1960er Jahre Leben einhauchten. Und genau in dieser Hinsicht wirkt „Rocksteady – The Roots Of Reggae“ manchmal wie eine Kopie von „Buena Vista Social Club“. Hier wie dort umkreist die Kamera die gealterten Musiker, zeigt sie im Studio und auf der Bühne, weidet sich an ihren zerfurchten Gesichtern und zeigt mit einem verschmitzten Augenzwinkern die alten Recken in Posen, die der Zuschauer normalerweise von jungen Stars gewohnt ist. Und noch etwas lässt mich unweigerlich an Wim Wenders Original denken: Wir sehen ein Jamaika, das ähnlich wie Cuba, in der Mitte des letzten Jahrhunderts stecken geblieben ist. Wir sehen romantisch verfallene Orte, pittoreske Ruinen alter Theater, Orte unschuldiger Tanzvergnügen, die ein Jamaika vor dem Sündenfall wiederauferstehen lassen. An diesen Orten stehen die Rocksteady-Veteranen, schwelgen in Erinnerungen an eine bessere Zeit und stimmen ein Lied an. Tja, innovatives Kino ist zehn Jahre nach „Buena Vista Social Club“ etwas Anderes. Aber als Freund von Reggaes „Goldenem Zeitalter“, nämlich der Rocksteady-Zeit, schaut man gerne über die allzu konventionelle Form des Films hinweg und freut sich, Gladstone Anderson, Ken Boothe, Stranger Cole, Marcia Griffith, Rita Marley, Derrik Morgan, Judy Mowatt, Dawn Penn, Leroy Sibbles und viele andere Musiker beim Musizieren zusehen zu dürfen. Langweilig wird das zu keiner Zeit, denn Stascha Bader entwickelt durch die Abwechslung von Studio-Szenen, Interviews mit den Artists (oft in deren erstaunlich kleinbürgerlich eingerichteten Häusern aufgenommen), dokumentarischen Straßenszenen und Footage aus den 1960er Jahren, eine kurzweilige Dramaturgie, die den Film sehr unterhaltsam macht. Gleichermaßen unterhaltsam sind die superb produzierten und aufgenommenen Songs, wenn auch Stascha Bader sich leider (aber verständlicher Weise) für die absoluten „Megahits“ des Rocksteady entschieden hat, derer man eigentlich schon etwas überdrüssig ist. Aber egal. Das ist alles klagen auf höchstem Niveau. Für eine Reggae-Doku ist „Rocksteady“ wirklich hervorragend gelungen und für jeden Reggae-Connaisseur ein Geschenk des Himmels.